Arthur Pirino

Leio que a União move uma ação contra uma produtora de vídeos. A razão é um documentário sobre o julgamento de Maria da Penha, vítima de duas tentativas de homicídio, nos anos 1980. O caso foi julgado em 1991, com a condenação de seu ex-marido. Em 2006, foi votada a lei no Congresso que leva o seu nome. A história é bastante conhecida, e não vai aqui juízo de mérito sobre os argumentos em jogo. A ação diz que o documentário traz “argumentos distorcidos” e “informações incompletas”, que seus autores não consideraram “apropriadamente” as alegações do processo judicial e que o material não atende a “critérios de veracidade”. Raras vezes li, mesmo no estranho Brasil dos últimos anos, um documento oficial que afirmasse de modo tão claro a ideia do Estado disciplinador da verdade. Não deveria me impressionar muito com essas coisas, me dizem. Há muito teria se perdido, no Brasil, a ideia simples de que a sociedade é diversa, que documentários, assim como filmes e livros, expressam visões divergentes. E que não cabe ao Estado usar de seu poder de violência, sua máquina jurídica, para empurrar goela abaixo dos cidadãos essa ou aquela opinião, essa ou aquela religião, ideologia ou visão de mundo.

Para entender melhor essas coisas, imaginem: estamos em 2027, um candidato do outro “lado” político ganhou as eleições, e esse mesmo órgão de Estado, agora sob outra direção, resolve processar autores de documentários e opiniões que contradigam a “sua” verdade sobre alguma lei, personagem histórico ou política pública. Você pode imaginar qualquer coisa. Alguém “ofende” o presidente? Chama de “nazista”? Faz um documentário “incompleto” sobre o novo teto de gastos, que está “destruindo” políticas sociais? Vai aqui um velho hábito dos filósofos. Inverte-se o lugar dos atores no jogo para ver se a regra pode ser universal. Ou ao menos “impessoal”, como diz a Constituição. Sejamos claros: é um completo nonsense admitir que a opinião e a crítica dos cidadãos devam corresponder a algum critério de verdade estipulado pelas pessoas que ocupam posições de poder. E que essas pessoas possam mover a máquina jurídica do Estado contra quem pensa de maneira divergente. Vale o mesmo para a ideia de que uma decisão judicial ou política pública não possam ser criticadas. Ou que pessoas que dão nome a legislações não podem ter algum item de sua biografia rediscutido. Haveria então, quem sabe, um panteão dos indiscutíveis. E sem perceber voltaríamos, em pleno século XXI, à ideia da infalibilidade do Estado. Isso além de mandar pelos ares um direito elementar dos cidadãos. Boa parte do que temos de melhor na modernidade foi feita exatamente do questionamento a decisões judiciais. A campanha de Voltaire para a revisão do caso Jean Calas; a carta histórica de Zola criticando o processo contra o capitão Dreyfus. Isso e inúmeros casos, no Brasil ainda muito recente. Não acho que o Brasil queira se transformar em um país do Estado-verdade. Do Estado-dogma. Acho apenas que estamos deslizando nessa direção, ao sabor da guerra política.

O fato é que, no transe brasileiro, vamos normalizando toda sorte de agressão a direitos. Ainda nesta semana, lia sobre a multa de 20 000 reais dada a Filipe Martins por aparecer, calado, ao lado de seu advogado, em uma postagem na internet. Recuei um pouco no tempo, até 2019, e foi curioso ver as mesmas pessoas que hoje aplaudem uma coisa dessas bradando que era um “inalienável direito constitucional” de Lula, então preso, dar entrevistas. E mais: que era um direito dos cidadãos terem acesso àquelas opiniões. Perfeito. De minha parte, sempre concordei com isso. O curioso é ver o mesmo tribunal, e as mesmas pessoas, anos depois, mandando multar um sujeito por aparecer, mudo, em um vídeo com seu advogado. O.k., os justificadores de qualquer coisa justificarão mais essa, pois esse é seu ofício. Dirão que aquela imagem poderia ser uma “ameaça à democracia” ou quem sabe um tipo inovador de “discurso de ódio”. Quando o direito se converte em qualquer coisa, nenhuma lógica ou justificação, no fundo, é necessária para o uso do poder.

“No transe brasileiro vamos normalizando a agressão a direitos”

Não há jeito nenhum de uma República funcionar dessa maneira. Dias atrás, a Espanha recusou a extradição de mais um jornalista punido no Brasil por suas opiniões. Chamou atenção o que disse a procuradora espanhola Teresa Sandoval: os “atos do jornalista”, diz ela, que no Brasil seriam “crime de abolição violenta do estado democrático de direito”, na Espanha “não são crime” e estão “amparados pela liberdade de expressão”. A procuradora Sandoval não é nenhuma líder da “direita global” e não há conspiração alguma em curso. Ela diz o mesmo que já disseram autoridades americanas, muito antes da posse de Trump, quando recusaram uma extradição nos mesmos termos. E no fundo é o que disse o último relatório sobre a democracia global, da revista The Economist, onde o Brasil declina seis posições, entre outras razões, por abusar das “expressões vagas” para punir e censurar.

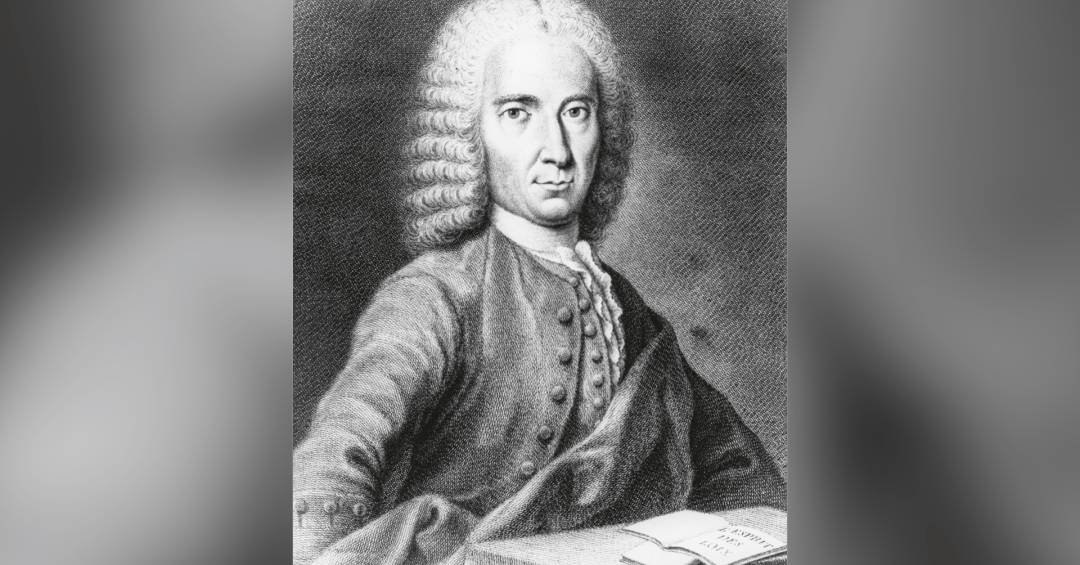

O que o Brasil precisa é de um choque de bom senso. Fazer voltar a valer garantias individuais escritas com clareza em nossa Constituição, que por muito tempo nos fizeram sentir orgulho de nossa democracia. Voltar a temas elementares do “devido processo”. O juiz natural, o foro adequado, a individualização das penas, a impessoalidade do Estado, a atenção ao que está tipificado em lei, e não a “uma opinião particular do juiz”, na expressão que não é minha, mas foi escrita há quase três séculos, em um livro magnífico, O Espírito das Leis, por Montesquieu. E que por alguma razão voltei a reler, recentemente.

Tempos atrás, escutei de alguém que estes “temas das garantias” não eram tão importantes assim, pois teríamos outras urgências no país, como a economia e a educação. Gentilmente, como costumo fazer, discordei. De fato, uma boa democracia, feita à base da lei, capaz de respeitar direitos individuais, não resolve nossos problemas. Mas é condição para que eles sejam resolvidos. É mera ilusão imaginar que vamos evoluir, como uma grande democracia que decidimos nos tornar, nos anos 1980, insistindo nas “definições vagas” no lugar que deveria pertencer às prerrogativas individuais. É ilusão imaginar que isso só acontecerá no mundo político, e não na vida econômica. E que acontecerá com os “outros”, que por hora são nossos inimigos políticos. O problema republicano importa porque é ele que permite que os cidadãos expressem as suas ideias, com liberdade. Permite que o parlamento funcione e nossos representantes possam dizer o que julgam que devam dizer, sem medo. Isso do mesmíssimo jeito que permite que os agentes econômicos confiem nas leis, na previsibilidade do jogo e invistam, em especial visando ao longo prazo. E, por fim, por uma ideia algo misteriosa, quem sabe um secreto orgulho, de viver em um país sem dono, sem “delito de opinião”, sem censura prévia, onde os agentes de Estado não têm preferências e os direitos valem para todos. Pois esse, no fundo, é o sentido de uma República.

Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper

Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

Publicado em VEJA de 11 de abril de 2025, edição nº 2939